Frühe Industrialisierung Lambrechts: primäre Ursache für den Verlust seines Epithetons 'Sanct'

Verifizierungsversuch dieser These anhand von

Indizienbeweisen aus einem Fundus historisch gesicherter Fakten

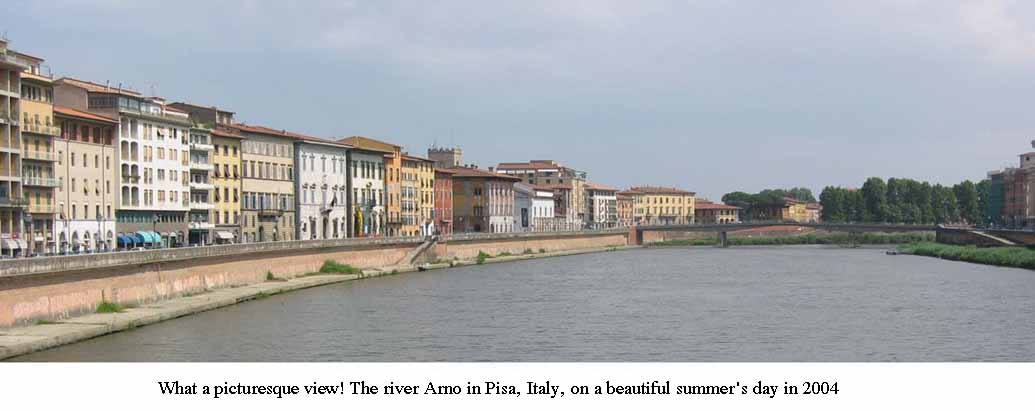

![]() Hier der Artikel im pdf-Format

Hier der Artikel im pdf-Format

I) Zur Ausgangslage:

Sachverhalte, die meine Gedanken in diese Richtung lenkten

und in mir diese These / Überzeugung reifen ließen

1) Bereits im Jahre 1838, dem Jahr der Antragstellung auf Zusammenlegung der beiden

Ortschaften Lambrecht und Grevenhausen auf deren eigenen Wunsch hin, wird

unwiderlegbar offenbar, dass zu diesem Zeitpunkt die Gemeindevertretung von

Lambrecht ihren Ort nicht mehr – wie man dies hätte annehmen mögen – als

St. Lambrecht, sondern nur noch als „Lambrecht“ bezeichnete. Dies geht so

unumwunden eindeutig aus der achtseitigen, uns noch erhaltenen Urkunde zum

Vereinigungsvorgang beider Gemeinden aus den Jahren 1838/39 hervor, einem in

deutscher Sprache handschriftlich protokollierten Dokument, das bis zum heutigen

Tage im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt wird und das ich in

seinen einzelnen, aussagewichtigen Bestandteilen in Teil I meiner mehrgliedrigen

Untersuchung zur Namensgeschichte Lambrechts beleuchtet habe.

Zwar wissen wir nicht, wie der auf Seite 4 des Antrags vermerkte Beschluss beider

Gemeinden[1] selbst aussah, welchen Inhalts er genau war, ob er sich also mit dem

deckte, was der auf dem „Dienstweg“ über das „Landcomiß[ariat]. Neustadt“ via

Königl. Bayerische Regierung in Speyer eingereichte Antrag verlauten lässt, doch

dürfen wir – so wie der erhaltene Antrag formuliert ist – davon ausgehen, dass er

formal wie inhaltlich mit dem identisch ist, was beide Gemeinden offensichtlich per

gemeinsamem Beschluss beantragt haben. Leider ist uns dieses ‚Urdokument’ nicht

mehr erhalten, zumindest nicht in den Archiven, in denen ich dazu nachgefragt habe:

dem Landesarchiv in Speyer, dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München.

Fest steht also, dass im Jahre 1838 der althergebrachte, legitime Name Lambrechts

unter der Bezeichnung „St. Lambrecht“ längst außer Gebrauch gekommen war.

Beweis:

Drei Instanzen öffentlicher Natur können wohl kaum versehentlich dem gleichen Irrtum

in der Namensgebung Lambrechts zum Opfer gefallen sein, wie ein subalterner

Beamter des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren glaubte feststellen zu

müssen, fühlte er sich daher doch bemüßigt, den auf „Lambrecht-Grevenhausen“

beantragten Namen auf „St. Lambrecht-Grevenhausen“ abändern zu müssen.

Die Tatsache, dass der Rat (= Gemeindevertretung) von Lambrecht, das

Landkommissariat Neustadt, die Königl. Bayerische Bezirksregierung in Speyer

unisono „Lambrecht“ als „Lambrecht“ bezeichnen und nicht als „St. Lambrecht“,

spricht eine klare Sprache. Ja, sie spricht Bände, Bände unausgesprochen über das,

was in der Zwischenzeit geschehen sein muss, um Lambrecht seines guten, historisch

verankerten Namens „St. Lambrecht“ zu ‚berauben’, oder, gelinde ausgedrückt, zu

entledigen.

Was muss also geschehen sein, dass Lambrecht bereits mit dem Jahre 1838 seines

geschichtlich gewachsenen, stolzen Namens christlicher Tradition verlustig gegangen

war?

Genau dieser Frage möchte ich mich in diesem Beitrag widmen.

2. Dass dieser von München den Lambrechtern oktroyierte Versuch zur Rückgewinnung

ihres alten Namens ‚St. Lambrecht’ von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, ja sich

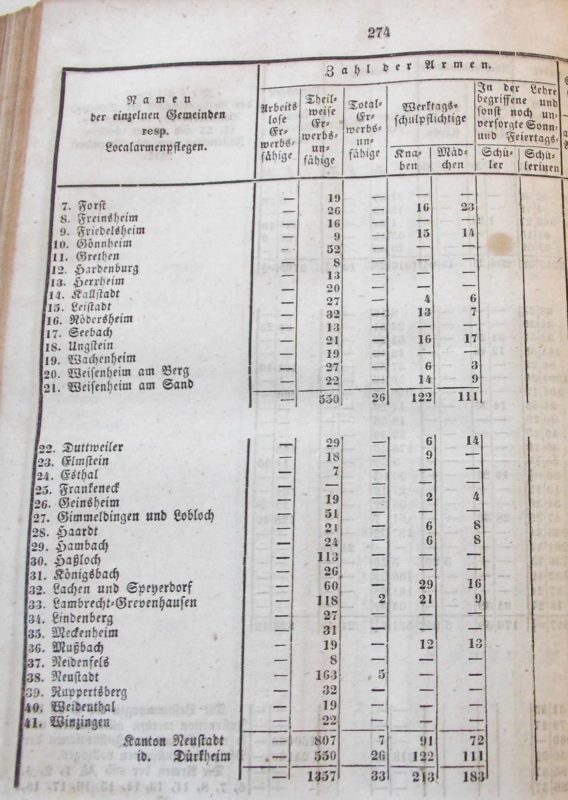

geradezu als Farce erwies, beweisen die statistischen Jahrbücher aus der Zeit, die

amtlicherseits zum bayerischen Regierungsbezirk der Pfalz geführt und in Speyer, dem

damaligen Regierungssitz der Pfalz, gedruckt wurden.

In dem Zusammenhang habe ich mich schon immer gefragt, wie es zu ergründen ist,

dass diese Namensverordnung so stoisch widerspruchslos von allen drei beteiligten

Parteien[2] hingenommen wurde. Des Rätsels Lösung ist nicht weit zu suchen. Sie

liegt auf der Hand – wie ich es im vorhergehenden Absatz bereits angedeutet habe.

Während der neue Name der zu einem Ort vereinigten Gemeinden höchst offiziell im

„Königlich Bayerischen Amts- und Intelligenzblatt für die Palz“ mit Datum vom

27. Juni 1839[3] verkündet wurde, war er im gleichen Amtsblatt wenige Jahre später,

also fast ebenso schnell, wieder verschwunden. So haben mich meine Recherchen vor

Ort entdecken lassen, dass bereits ab dem Jahr 1843[4] in allen Jahrbüchern nicht

mehr von „St. Lambrecht-Grevenhausen“, sondern nur noch von

„Lambrecht-Grevenhausen“ die Rede ist.

Lediglich in der Schreibweise erfährt der Doppelname mit dem Amtsblatt für das Jahr

1853 eine kleine Veränderung. Diese Variante von „Lambrecht-Gräfenhausen“[5] hat

sich freilich nicht durchgesetzt, wie die Folgebände bis zum Jahre 1859 einschließlich

belegen.

siehe Registernr. 33 - Pfälzische Landesbibliothek, Speyer

3. Das Jahr 1860 offenbart eine Überraschung von grundsätzlicher Bedeutung. Zum ersten

Mal spricht das „Königlich Bayerische Kreis-Amtsblatt der Pfalz“ – so der neue Name

des Amtsblattes – nicht mehr von „Lambrecht-Grevenhausen“, sondern nur noch

von „Lambrecht“[6].

Wie soll man sich das zusammenreimen? Welche Erklärung liegt dem wohl zugrunde?

Es ist davon auszugehen, dass das Amt lediglich einer Praxis folgte, die sicherlich

schon etliche Jahre zuvor gehandhabt wurde, der Name „Lambrecht“ den des

klobigen Doppelnamens längst verdrängt hatte. Dieser Umstand lässt sich auch aus

der unstrittigen Tatsache ableiten, dass der Ort Lambrecht selbst seinen einstigen,

seit Ansiedlung der Wallonen zum Konkurrenten und Rivalen (weil dann erst

selbständig) gewordenen Nachbarort Grevenhausen wirtschaftlich wie auch

gesellschaftspolitisch bei Weitem übertroffen, ihn sich als ‚Ortsteil’ bis zum Zeitpunkt

der ‚Wiedervereinigung’ quasi einverleibt hatte.

Fazit / Summa:

Wie ist anhand dieser Ausgangslage das Factum zu erklären, dass der

Ort Lambrecht zum Zeitpunkt seiner ‚Wiedervereinigung’ mit

Grevenhausen im Jahre 1839 seines schönen, althergebrachten

Namens ‚St. Lambrecht’ verlustig gegangen war?

II) 1823 bis 1835:

Jahre des Umbruchs und Aufbruchs ins Zeitalter der Industrie

für Lambrecht und die Orte seiner engeren Umgebung im ‚Lambrechter Tal’

1) Bedingungsfeld für den beschleunigten Umschwung von handwerklich, auf

häuslicher Basis erzeugtem Tuch zu mechanisch maschinell hergestellter

‚Fertigware’

A) Uniformen für das Militär

Die Fülle neuer Anforderungen an eine erhöhte wie qualitativ verbesserte Produktion an Textilien, vor allem Uniformen, erreichte im Gefolge der Französischen Revolution und der Auswirkung ihres Gedankenguts ungeahnte Ausmaße. Ausmaße, die mit den herkömmlichen Mitteln handwerklicher Erzeugung nicht mehr zu bewältigen waren.

Die Revolutionskriege der Franzosen, die in Befreiungskriege Europas vom Joch des Absolutismus umschlugen und als solche überzeugend propagiert wurden – man denke nur an die Fürsten des Rheinbundes, die Napoleon lange Zeit in serviler Verehrung ergeben waren - entfachten einen militärischen Gegenschlag, der über ein Jahrzehnt dauern sollte und erst auf der Basis eines nach französischem Muster reformierten Heer- und Staatswesens (vgl. Preußen) in vereinter Kraft europäisch monarchischer Allianzen Frankreich besiegen und in die Schranken seiner ursprünglichen Grenzen zurückverweisen konnte. Um diesen vorrevolutionären Status quo eines Mächtegleichgewichts in Europa wiederherzustellen, bedurfte es ungeheuerer Anstrengungen. Anstrengungen nicht nur auf dem Gebiet der Waffentechnik, Schlachtaufstellungen, strategisch variierter Aufmärsche nach napoleonischem Format, sondern einer Unzahl von Soldaten, die alle eingekleidet werden mussten. Und dies auf Seiten Napoleons sowie der seiner Gegner.

Im Anschluss an die Befreiungskriege, als bittere Erfahrung für die daran beteiligten Staaten, entstand ein Riesenbedarf an Uniformen für das Militär, die stehenden Heere, die sich nun außer Preußen und Österreich auch alle Mittel- und Kleinstaaten des Deutschen Bundes leisten wollten, soweit sie durch die territoriale ‚Flurbereinigung’ Napoleons mit Zustimmung der betroffenen Fürsten, die alle neue Titel erhielten (die Herzöge von Bayern und Württemberg wurden zu Königen, beispielsweise), ins Leben gerufen und als solche auch in der nachnapoleonischen Phase in ihrer Existenz als politisch souveräne Staaten anerkannt wurden.

Das Rüsten zu Verteidigungszwecken, der Gedanke des ständigen Gewappnet-Sein-Müssens, befruchtete die Textilbranche. Die vermehrte Nachfrage nach Militäruniformen der verschiedensten Art und (gut aussehender, haltbarer) Qualität förderte den Erfindergeist in der maschinellen Produktion von Tuchen. Kein Wunder, dass es in kurzer Zeit viele Pioniere gab, die mit ihren Patenten den Wettbewerb einer freien Marktgesellschaft – weg vom Zunftdenken – belebten.

B) Uniformtuche für das enorm angewachsene ‚Heer’ beamteter Staatsdiener im

Verwaltungsapparat der neuen, nachnapoleonischen Flächenstaaten

Süddeutschlands, des Großherzogtums Baden, der Königreiche Württemberg und

Bayern, von denen allein Bayern nach dem Wiener Kongress fast doppelt so groß

war als noch anderthalb Jahrzehnte zuvor und seine Bevölkerung durch

Gebietszuwachs von 1 Million auf 3,5 Millionen Einwohner hat steigern können

Angesichts solch veränderter Sachlage war auch Bayern gezwungen, sich von einem Agrar- zu einem Industriestaat zu entwickeln, zumindest allen den Fortschritt einleitenden Techniken eines sich auch in deutschen Landen abzeichnenden Industriezeitalters nicht ablehnend gegenüberzustehen.

Zur wirtschaftlich besseren Erschließung Bayerns trug – ähnlich wie bei den Vereinigten Staaten von Amerika – die Erfindung der Dampfmaschine und mit ihrer Fortentwicklung die (Lokomotive mit) Eisenbahn bei, diesem modernzeitlichen Beförderungsmittel für Waren und Menschen (sowie Truppentransporte usw.). Der Ausbau des Schienenstrangs – beginnend mit der Strecke von Nürnberg nach Fürth (erste Fahrt 1835) – bildete die unabdingbare Voraussetzung zur Schaffung einer Verkehrswegeinfrastruktur, die im Wettbewerb innerdeutscher wie ausländischer Mächte zukunftverheißend war. Noch bevor der Deutsche Zollverein zur Stärkung des innerdeutschen Handels und der deutschen Wirtschaft gegenüberdem Ausland 1834 in Kraft trat, gingen Bayern und Württemberg mit gutem Beispiel voran, indem sie bereits 1828 eine Zollunion[7] gründeten, die für den Güterverkehr zwischen beiden Bundesstaaten Zollfreiheit vorsah.

Die mit dem Wiener Kongress hinzugewonnenen Gebiete Bayerns, wie das der linksrheinischen Pfalz (+ Würzburgs + Aschaffenburgs), mussten als feste Bestandteile in das neue Reichsgefüge eines nicht mehr nur aus ‚Bajuvaren’ bestehenden Staates integriert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedurfte es einer Verfassung (von 1818) mit vom Grundprinzip her gleichen Rechten und Pflichten für alle als Instrument für ein suprareligiöses, staatseinigendes Rechtsband für ‚Bayern’ unterschiedlichster Ethnizität, sonstiger Herkunft oder Weltanschauung.

In summa lässt sich der nachnapoleonisch plötzlich erhöhte Bedarf an Uniformtuchen

auf folgende Sparten verwaltungsstaatlicher Lebensbereiche aufgliedern:

a) Militär

b) Post

c) Eisenbahn

d) Polizei (Gendarmerie)

e) Zoll

2) Hilfe zur Selbsthilfe im Zeitalter verstärkten Wettbewerbs:

Gründung von Genossenschaften durch Lambrechter

Handwerker des Textilgewerbes zur Gewinnung von Kapital,

das zur Anschaffung industriell arbeitender Maschinen

erforderlich war

A) Die Spinnmaschine: der Meilenstein im Umbruch von handwerklicher zu

fabrikmäßiger Textilerzeugung[8]

Mit dem Jahr 1823 fiel in Lambrecht der Startschuss ins neue Zeitalter. Inwiefern?

Zur Herstellung von Tuch waren etliche Arbeitsvorgänge erforderlich. Einer der ersten war die Gewinnung von Garn. Im Unterschied zur Wolle, die Jahrhunderte lang in manuell anstrengender Arbeit über Spinnräder gewonnen wurde, erwiesen sich die von Spinnmaschinen erzeugten Fäden von einer wesentlich besseren Qualität. Sie waren reißfester, besaßen eine schönere Glätte und waren obendrein noch preisgünstiger als das von Hand gesponnene Garn.

Mit der Qualität stieg auch die Quantität des Garns. Auch die Arbeiter an diesen Maschinen konnten besser entlohnt werden. Eine Folgewirkung, die Teil dieses Fortschritts war.

Was lag da näher für viele Angehörige der Lambrechter Tuchmacherzunft, den Sprung in die Moderne, die Umstellung auf das Neue, zu wagen? Nur, was tun, um an das Kapital zu gelangen, das zur Anschaffung einer solchen Maschine, deren Aufstellung, laufende Unterhaltung usw. erforderlich war? Der Staat, in dem Falle Bayern, begrüßte zwar jede Neuerung und unterstütze sie auch ideell, nur zu Subventionen oder steuerlichen Vergünstigungen zur Minderung der Ausgaben im Rahmen einer solchen Maßnahme war er nicht bereit. Das war es denn auch, wo (die) Lambrechter selbst zur Initiative griffen.

Genau am 31.07.1823[9] schlossen sich 16 Lambrechter Tuchmacher unter Einbringung eines gewissen, vertraglich geregelten Kapitalanteils zu einer Genossenschaft zusammen. Ziel der Genossenschaft war es, eine von Wasserkraft getriebene Spinnerei zu errichten und selbst zu betreiben. Den Angaben Winschuhs[10] zufolge soll dies an einer Stelle des Speyerbachs erfolgt sein, die „ 3 km unterhalb Lambrecht [sic]“ lag. Woher Winschuh diese Angabe einer näheren Lokalisation bezieht, wird aus seiner Darstellung nicht ersichtlich. Ebenso lassen sich nur Vermutungen zu den Gründen anstellen, welche die ‚Genossenschaftler’ dazu bewogen, ein Grundstück außerhalb der Gemarkung Lambrechts aufzukaufen, um ihr Vorhaben zu realisieren. Ob der Erwerb des Grundstücks auf Lindenberger Gemarkung vom Kaufpreis her günstiger war, der Unterhaltung der Spinnerei von Seiten der Gemeinde Lindenberg weniger Auflagen erteilt wurden, die Wasserkraft des Speyerbachs an der Stelle einen bessere Wirkung versprach: über all diese Gründe lässt sich letztendlich nur spekulieren. Im Nachhinein, und dies bei fehlenden Unterlagen, kann auch nicht mehr zweifelsfrei festgestellt werden, ob sich diese Spinnerei, die vom Volksmund als „die Alte Maschine“ bezeichnet wurde, im Nonnental, etwa auf dem Gelände der ehemaligen Färberei Meier, oder im Krankental auf dem Gewerbegebiet der ehemaligen Papierfabrik Knoeckel, Schmidt & Cie befand.

Der Bedarf an solchen Spinnmaschinen, die je nach schwankender Wasserkraft bis zu 50 PS erzeugten, stieg immens an, und dies über den rasanten Zeitraum von kaum 10 Jahren. Die für damalige Verhältnisse verblüffend kurze Zeitspanne, in der dies geschah, macht Zweierlei deutlich. Die unversehens überdimensional angewachsene Nachfrage an Tuch einerseits sowie die damit einhergehende, unumgänglich gewordene Verwendung neuer Erfindungen wie der der Spinnmaschine waren revolutionär. Sie krempelten das Leben der Menschen erheblich um. Wer auf das Zugbrett dieser neuen Zeit nicht aufsprang, war dem Untergang geweiht oder fristete ein Dasein in Not und Elend. Existentielle Absicherung des Einzelnen gab es damals nur in der Sozialgemeinschaft der Großfamilie oder der Zunft, sofern er über den Meister Mitglied einer solchen war.[11]

Die Frage ist nur: Wie entstand aus so einem Spinnbetrieb eine regelrechte ‚Fabrik’, und

dies bereits in den Jahren 1823 bis 1835 mehrmals, also noch vor 1838,

dem Jahr der Antragstellung auf Vereinigung der beiden Gemeinden

Lambrecht und Grevenhausen?

In der Praxis bot es sich an, für den weiteren Verarbeitungsprozess des einmal gewonnenen Garns (aus Schafs- oder Baumwolle) eine Walkerei und schließlich noch eine Appreturabteilung anzugliedern. Diese drei Fertigungseinheiten auf einem, in sich geschlossenen Gelände und womöglich noch untergebracht in einem Gebäude(komplex), bildeten erste ‚Fabriken’. Wen wundert es daher, wenn die marxsche Wollspinnerei in Neidenfels, aus einer Mahlmühle gegründet 1831 vom Lambrechter Tuchfabrikanten J. J. Marx senior, im Jahre 1851 offiziell die Aufwertung ihres Namens in „Tuchfabrik Neidenfels“ erhielt?[12]

Insgesamt gab es 1835 im Lambrechter Tal 6 Wollspinnereien, die – mit Ausnahme der in Neidenfels und Weidental gelegenen[13], welche sich in Familienbesitz befanden – in der Tat „Tuchfabrikgesellschaften“ waren.

Hier eine Übersicht dieser Spinnereien respektive „Tuchfabriken“ in chronologisch geordneter Reihenfolge ihrer Entstehung:

a) 1823: die „Alte Maschine“, die bis zu 50 PS zu leisten vermochte

b) 1829 oder erst 1832[14]: die „Neue Maschine“, welche zwar nur eine Leistung

von bis zu 30 PS erbrachte,

dafür aber näher bei Lambrecht

lag

c) 1831: die „Neidenfelser Maschine“, zunächst in Händen des Lambrechter

J. J. Marx sen., der sie wenige Jahre

später gemeinsam mit seinen beiden

Söhnen betrieb

d) 1835: die „Weidenthaler Maschine“, im Privatbesitz dreier Teilhaber

e) 1835: die „Dorfmaschine“, so genannt, da sie als einzige der 6 ‚Maschinen’

innerhalb der Gemarkung Lambrechts errichtet war

f) 1835: die „Schlossmaschine“, so genannt, weil sie von der Form her einem

‚Schloss’ ähnelte[15]

Hieraus wird augenfällig, dass allein in einem Jahr, dem Jahr 1835, ganze drei Wollspinnereien – unabhängig von einander und praktisch gleichzeitig – ins Leben gerufen wurden.

Für den Kulminationspunkt in der schier ununterbrochenen Kettenbildung an Produktionsgesellschaften sorgte die Gründung einer Färbereigenossenschaft im Jahre 1837[16], an die heute noch die nach ihr benannte Färberstr. (ehemals Färbergasse) in Lambrecht erinnert.

Bevor ich mich freilich an eine Auswertung, eine finale Schlussziehung aus all diesen Sachverhalten wage, Bedingungsfaktoren, die ich für den Namensschwund Lambrechts – aus St. Lambrecht wird Lambrecht – letztendlich für ausschlaggebend halte, möchte ich mich noch kurz einer Frage widmen, die in dem Zusammenhang einer Klärung bedarf.

Wie wir alle von unsrer Schulbildung her wissen – zumindest werden sich die meisten von uns noch gut daran erinnern können – leitete die Erfindung der Dampfmaschine im Jahre 1769 durch James Watt das Zeitalter der Industrie ein. Warum nun spielte ausgerechnet diese ‚alles’ umwälzende Erfindung, die den Lebensstil der Gesellschaft weltweit nachhaltig veränderte, im Falle Lambrechts im Umbruchsstadium ins Maschinenzeitalter keine Rolle? Weshalb war es im Leben der Weber die Spinnmaschine, die die bahnbrechende Wirkung ins Zeitalter des (materiellen!?) Fortschritts einnahm?

In der Hauptsache waren es drei Gründe, die in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts im Lambrechter Tal eine Verwendung der Dampfmaschine nicht zuließen bzw. gegen sie sprachen:

a) Die Anschaffung einer solchen Maschine war unverhältnismäßig

teuer.

b) Der zur Dampferzeugung nötige Brennstoff, Kohle (bzw. Koks),

war nicht vorhanden.

(Dem ersatzweise hierfür verwendeten Brennholz wären in nicht zu

verantwortender Weise ganze Wälder zum Opfer gefallen.)

c) Die Eisenbahnlinie der Pfälzischen Ludwigsbahn, begonnen 1844/45,

die von der Rheinschanze (heute Ludwigshafen) über Neustadt,

Kaiserslautern und Homburg nach Bexbach, ins Kohlerevier an der Saar

führte, aus welchem Kohle hätte herangeschafft werden können, war erst

1849 fertig gestellt.

III) Schlussfolgerung aus dieser historisch erwachsenen Sachlage

A) Verifizierung der These mit Seitenblick auf eine wirtschaftliche Alternative,

zu der Lambrecht aufgrund seiner geographisch vorteilhaften Lage inmitten eines

Riesenbioreservats prädestiniert zu sein scheint

Angesichts dieser Zeit des Umbruchs in die Moderne, der Wechseljahre vom Handwerk ins maschinengeprägte Industriezeitalter, kann ich mir gut vorstellen, dass die tagtäglichen Sorgen und Nöte beim überwiegenden Teil der Lambrechter Bevölkerung den Wunsch nach einer Rückgewinnung des alten, in französischer Besatzungszeit verlorengegangenen Namens St. Lambrecht überlagerte, ja verdrängte. In dem Sinne gebe ich Karl Marx recht, wenn er die Erfahrungstatsache herausschält, dass ‚Kultur’ immer nur auf dem Boden wirtschaftlich gesicherter Existenz entstehen kann. Für den ‚Luxusgedanken’ einer Restitution des seit rund 800 Jahren gebräuchlichen, nun in wenigen Jahren jäh abhanden gekommenen, vollen Namens Lambrechts schien die Zeit nicht reif zu sein. Die Zeichen der Zeit sprachen eine andere Sprache. Erst heute, in einer Zeit des (relativ) gesättigten Wohlstands überkommt uns (wehmütig?) die Rückbesinnung auf alte Zeiten, den Wert der Geschichte, das Hochhalten der eigenen Tradition.

Allein, lässt sich das Rad der Zeit zurückdrehen? Nur weil wir erkennen müssen, auch Lambrecht unterlag dem Wandel der Zeit? Wirtschafts- und Wohnstruktur haben sich gänzlich verändert. Aus einem bedeutendem Tuchmacherstädtchen mit gutem Ruf weltweit ist fast ein reiner Wohnort geworden, eine „residential town“, wie der Engländer zu sagen pflegt, ein Ort ohne nennenswerte Industrie oder Gewerbe generell, ein Ort, dem es an einer ausreichenden Zahl von Arbeitsplätzen mangelt, weswegen die Einwohnerzahl seit etlichen Jahren rückgängig ist. Und diese Metamorphose (von pulsierendem Wirtschaftsleben in eine Ansammlung von Wohndomizilen) hat sich vollzogen in einer revolutionär kurzen Zeitspanne (der sechziger Jahre) der Nachkriegszeit.

Daher die doppelgliedrige, neue Frage hypothetischer Natur:

a) Kann der mit staatlicher Hilfe angekurbelte Tourismus ein Ersatz für die

ökonomisch verloren gegangene Struktur sein ?

b) Würde die Wiedereinführung und amtliche Wiederverwendung des

christlich etikettierten Namens von Lambrecht diesem Wunschdenken

zuträglich sein?

B) Kurzsondierung der latent vorhandenen Vielschichtigkeit weiterer Gründe als

Mitursache für den ‚Namensschwund’ Lambrechts

Genau besehen ist es eine Vielzahl ineinander verwobener Gründe, die einer

Rückbesinnung auf den alten Namen Lambrechts nicht zum Zuge verhalfen.

Um diese Gründe näher untersuchen und verstehen zu können, müssen wir sie

überschaubar machen. Und das heißt, sie in simplifizierender, aber durchaus

wissenschaftlich legitimer Methode auf eine Grundstruktur zu reduzieren.

Auf der Basis dieser Verfahrensweise lassen sich im Kern der Sache drei weitere Gründe

nennen, die die Mehrzahl der Einwohner Lambrechts ein Begehren – vielleicht sogar eine

Sehnsucht – nach Wiedereinführung und Beibehaltung des klang-, um nicht zu sagen

verheißungsvollen, alten Namens Lambrechts vergessen ließen.

1) Mit dem Ende des Spätmittelalters, dem Beginn der Reformation in ‚Deutschland’,

war die Bedeutung des Klosters in Lambrecht als wirtschaftlich tragende Säule und

Impulse aussendendes Kulturzentrum erloschen. Die die Klosterkirche umgebenden

Wohn- und Wirtschaftsgebäude standen leer, die Felder / Ackerflächen lagen brach,

Wiesen und Waldungen blieben so gut wie ungenutzt. Logisch konsequente Folge

dieses Niedergangs eines einst in vielerlei Hinsicht so segensreichen Klosters war

dessen Auflösung (mit päpstlicher Genehmigung) und seine Übereignung – unter

bestimmten Auflagen – an die Universität Heidelberg im Jahre 1553.[17]

Damit war das Kloster seines ‚Heiligenscheins’, seines Sakralcharakters beraubt.

Es war säkularisiert worden, d.h. in weltlichen Besitz übergegangen und so seiner

alten Pfründe und Privilegien enthoben.

Der Name des Schutzheiligen Lambertus (F Sanctus Lambertus) lebte nun

losgetrennt vom Kloster im Namen des Ortes, der sich aus dem Kloster entwickelt

hatte, als ‚St. Lambrecht’ weiter. Aus der Klosterkirche selbst war nun eine

Pfarrkirche geworden.

2) Um den Verlust des Klosters auszugleichen, der nahezu leerstehenden

Siedlung dessen, was sich St. Lambrecht nannte, neues Leben zu verleihen,

nutzten die reformierten Kurfürsten der Pfalz (Friedrich III. und sein Sohn Johann

Kasimir) die Gunst der Stunde. In den seit 1556 (mit Philipp II., dem Nachfolger

Karls V.) spanisch gewordenen Niederlanden – wozu damals noch das Gebiet des

heutigen Belgiens zählte – wehrten sich die Protestanten gegen die mit brutaler

Gewalt vorgenommene Rekatholisierung ihres Landes. Diese Auseinandersetzungen,

ja Kämpfe, zogen sich von 1566 bis etwa 1581, parallel zu den Hugenottenkriegen

in Frankreich (seit 1562), hin.

In dieser Zeit ergossen sich ganze Wellen von Flüchtlingen, Vertriebenen und ihres

Glaubens Verfolgten in die Territorien des ‚Heiligen Römischen Reiches Deutscher

Nation’ – so der offizielle Titel des Deutschen Kaiserreiches damals – deren

Landesfürsten im Verlaufe der Reformation zum evangelischen Glauben übergetreten

waren und deren ‚Untertanen’ ihren Glauben anzunehmen hatten, ganz nach dem

Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens von 1555: Cuius regio, eius religio

= Wessen Gebiet, dessen Glauben (F Andersgläubige waren gezwungen

auszuwandern).

Die zum größten Teil aus der Wallonie (heutigem Südbelgien), weniger aus Flandern

stammenden, in ihrer Mehrheit französischsprachigen Auswanderer waren Calvinisten,

die in Frankreich als Hugenotten, in England (und später Amerika) als Puritaner und

z. T. Nonkonformisten bezeichnet wurden.

Sie waren überall in der Pfalz, wo ihnen Siedlungsraum zugewiesen wurde

(Frankenthal, Lambrecht, Schönau, später Ottweiler), sehr begehrt, brachten sie doch

aus ihrer angestammten Heimat das Tuchmacherhandwerk mit. Vor allem galten sie

als tüchtige, zielstrebige Handwerker eines sittlich strenggläubigen, wohlhabenden

Mittelstandes, in denen der Kurfürst eine vielversprechende Kapitalanlage sah. Um

ihnen die Entfaltung ihres Gewerbes und das Leben in ihrer neuen ‚Heimat’

schmackhaft zu machen, stattete sie der Kurfürst von Anfang an mit Privilegien

(Anreizen, Vergünstigungen) vielerlei Art aus. So wurden die Beschränkungen ihrer

Zunft, was beispielsweise den Absatzmarkt ihrer Waren anbetraf, nicht so eng gefasst,

sondern eher schon einer Art Gewerbefreiheit geöffnet, wie sie erst Jahrhunderte

später im Gefolge der Französischen Revolution üblich war. Die neuen ‚Pioniere’ des

Lambrechter Tales gar durften im Rahmen dieser Zugeständnisse auch die

Grundstücke des ehemaligen Klosters landwirtschaftlich nutzen.[18] Das einst von

Nonnen urbar gemachte, inzwischen aber der Verödung anheim gefallene Tal wurde

nun wieder rekultiviert, dank dem Fleiß dieser Hugenotten.

Die Wurzel dieses neuen Wohlstandes in Lambrecht, die Kehrtwende zum

wirtschaftlichen Aufwärtstrend ist zu einem guten Teil der religiösen Natur dieser

Immigranten zu verdanken. Sie ist im Protestantismus calvinistischer Ausrichtung

zu erblicken. Dreh- und Angelpunkt dieser neuen, nachlutherschen

Glaubensausprägung war die Prädestinationslehre, der zufolge es dem Menschen

durch Gottes unergründlichem Ratsbeschluss vorherbestimmt ist, ob er als

Auserwählter Gottes am Ende seines irdischen Lebens in den Himmel kommen, also

das ewige Leben erhalten oder in die Verdammnis der Hölle gestürzt wird. Diese Lehre

geht im Grunde auf den Kirchenvater Augustin zurück, auf den beide, Luther wie Calvin,

in ihrer Gnadenlehre zurückgreifen. Das heißt, die Gnade = Liebe des Herrn kann man

sich durch keine Leistung ‚erwirtschaften’ = verdienen. Sie ist pures Geschenk des

Herrn, rational nicht begründbar. Der Glaubende darf hoffen, dass ihm diese Gnade

zuteil wird. Wissen tut er dies nicht. Es ist die ‚Gewissheit’ aus dem Glauben, also

kein vernunftbegründetes Wissen, sondern mehr das ‚Gewissen’, das ihm Sicherheit

als des ‚Heils’ teilhaftig gewordener ‚Schützling’ des Herrn verleiht. Während Luther

die Frage nach dem Weg zum ‚Heil’ oder alternativ der Verdammnis offen lässt, steht

für Calvin bereits vor der Geburt eines Menschen fest, ob dieser die Gnade Gottes

erlangt oder zur Verdammnis vorherbestimmt ist. Diese Sehweise ist besonders im

amerikanischen Puritanismus ausgeprägt. Hier steht man seinem Schicksal praktisch

ohnmächtig gegenüber. Man wird entweder als „winner“ geboren oder ist zum

lebenslangen „loser“ verurteilt. „And the winner takes it all,“ das sind so die Sprüche,

die wir von ‚drüben’ kennen. Dieses Chancenlose, das der Prädestinationslehre

anhaftet, wird nun auf findige Weise durch die Anhänger dieser Lehre ins

Chancenhafte, ja Chancenreiche umgemünzt. In ultimativer Ableitung, ja zwangsläufig

logischer Schlussfolgerung aus der Lehre selbst zogen die Calvinisten die

Überzeugung, dass Gott einem Menschen, den er auserwählt hat, seine Gnade

= Liebe nicht erst im Himmel schenkt, nach Vollendung seines irdischen Daseins,

sondern ihm diese Liebe bereits auf Erden zuteil werden lässt. Woran aber erkenne

ich, ob ich ein Auserwählter Gottes hienieden auf Erden bin, ob mich Gott lieb hat?

Dies wurde zur zentralen Glaubensfrage für die Calvinisten, die sich Calvin so nie

gestellt hat, weder in seinen Predigten in Genf noch in seinen Schriften. Statt dessen

hielt er nur zu einem sittenstrengen, Gott gefälligen Leben an – in presbyterieller

Selbstverwaltung der jeweiligen Kirchengemeinde. Eine weiterführende, regelrechte

Interpretation der doppelten Vorherbestimmungslehre hat Calvin selbst nie geliefert.

Wohl aber die Anhänger seiner Lehre. Neugierig, wie Menschen nun mal sind, wollten

sie unbedingt wissen, woran man die Liebe Gottes, sofern sie einem zuteil wird, bereits

auf Erden erkennen kann. Die Antwort ist eine für die geschichtliche Weiterentwicklung

des Menschen, seine Lebenseinstellung innerhalb der Gesellschaft, folgenreiche. Sie

wirkte sich auch auf Andersgläubige und Konfessionsungebundene auf der gesamten

Welt aus.

Die Antwort auf die geheimnisumwitterte, rätselhafte Frage war verblüffend einfach. Sie

vermochte die Anhänger der neuen Lehre zu überzeugen und rüstete sie mit einer

Tatkraft, einem Schaffensdrang ungeahnten Ausmaßes aus. In ihr steckte eine

Bejahung des diesseitigen Lebens. Mit ihr wurde eine positive Lebenseinstellung

geboren, die Drangsal, Kummer, (materielle) Not und Elend überwinden, vertreiben,

besiegen ließ.

Hier nun der Schlüssel zu dieser alles entscheidenden Frage:

Wenn Gott mich lieb hat, was er vor meiner Geburt bereits entschieden hat, dann zeigt

er mir seine Liebe, sein Wohlgefallen an mir, nicht erst im Himmel, sondern bereits hier

auf Erden, dann liebt er mich, schenkt mir die Gnade meines Auserwähltseins schon

in meinem irdischen Leben. Woran freilich erkennt man die Liebe Gottes? Analog und

im Gleichklang zur doppelten Prädestinationslehre (ewiges Heil oder ewige Verdamnis)

ließ sich auch diese Folgefrage für die Calvinisten relativ leicht beantworten. Wenn es

mir gut geht, wenn ich Erfolg habe im Leben, wenn ich von Wohlstand umgeben bin

et cetera, dann darf ich dies als Zeichen meines Auserwähltseins, als ein Geschenk

seiner Liebe an mir betrachten. Und wer schon möchte von Gott nicht geliebt werden

und damit zur Erfolglosigkeit, einem lebensunwerten Leben verurteilt sein? Diese

Suggestivfrage bedarf wohl keiner Antwort, es sei denn, man hat grundsätzlich eine

andere Lebensphilosophie. Und wer, andererseits, will schon (gerne) zu den

Nichtauserwählten, den Verdammten, zählen? Die Lösung zu dieser Komponente der

Frage besteht in einem raffinierten Clou: Was mache ich, wenn es mir schlecht geht,

ich aber zu den Auserwählten gehören möchte? Ganz einfach: Dann helfe ich dem

Glück etwas nach. Dann nehme ich mein Schicksal in die Hände und bin ‚meines

Glückes Schmied’, ganz im Einklang mit der Erkenntnis ‚Gott hilft nur denen, die sich

selbst helfen.’

Dieses Erfolgsdenken, dieses Glücksstreben (F Ritter des Glücks: Ich reite dem

Glück nach – was immer ich unter ‚Glück’ verstehe?!) ist verbunden mit dem Glauben

an einen materiellen Fortschritt. Nach calvinistischem Denken sind Reichtum und

Wohlstand etwas Gott Gewolltes, etwas Gott Gefälliges. Diese Denkweise, diese

Grundeinstellung zum Leben hat Nordarmerika über die Puritaner, die dortigen

Calvinisten, bis heute geprägt. Auch unsere Lambrechter Calvinisten waren schaffig,

von einem Vorwärtsdrang beseelt, der das ganze Tal beflügelte, mit neuer Hoffnung,

neuem Leben versah. Mit den Lambrechter Hugenotten nahm die Tuchmacherindustrie

kontinuierlichen Aufschwung, und dies dreieinhalb Jahrhunderte lang bis in die 60er

Jahre des 20. Jahrhunderts, als die Tuchfabriken in Lambrecht dem Konkurrenzdruck

aus Fernost nicht mehr gewachsen waren. Eine Ära ging damit für Lambrecht

– unwiederbringlich, wie es scheint – zu Ende.

Man kann die Folgeerscheinungen aus dieser Interpretation der calvinistischen

Prädestinationslehre nun mit zweierlei Maß beurteilen:

a) Zum einen kann man mit dem Soziologen Max Weber[19] in dieser

‚protestantischen Wirtschaftsethik’ die Geburtsstunde des Kapitalismus

sehen – was mit Sicherheit etwas übertrieben ist – also eine Triebfeder

zum Erwerb von Wohlstand.

b) Zum anderen hat das rein kapitalistische Wohlstandsdenken zwar eine

Tatkraft und einen Erfindergeist entfacht, die per se gut zu heißen sind, im

Endeffekt aber zu einem Konsumverhalten (ver)führten, das die

Ressourcen unserer Mutter Erde rapide schwinden lässt.

So kann aus Kreativität Destruktivität werden.

Der Glaube an den Fortschritt in seinen Extrema ist also ein zweischneidiges Schwert.

Gefährlich wird er, wenn Erfolg mit materiellem Wohlstandsdenken gleichsetzt, wenn

Glücklichsein mit Besitz identifiziert wird.

Die Auswüchse dieser Art kennen wir hinlänglich aus den USA. Dort ist das Anrecht

auf Glücklichsein-Dürfen ein quasi verfassungsrechtlich verankertes, garantiertes

Grundrecht, insofern die Unabhängigkeitserklärung von 1776 dem amerikanischen

Bürger das Recht zuspricht, dem Glück nachjagen zu dürfen (vgl. das Kernzitat

hieraus: „the pursuit of happiness“), das Recht auf Glücklichsein zum obersten,

allein Sinn tragenden Menschenrecht erhebt. Zwar ist in der Verfassung von 1787

davon nicht die Rede, freilich wird diese Unabhängigkeitserklärung („Declaration of

Independence“) als unabdingbarer Bestandteil der amerikanischen Verfassung

angesehen. Ein solches Glücksdenken, das sich als ‚success’-Denken entpuppt und

daher zwangsläufig zu vielen Enttäuschungen führen muss, das Festschreiben von

‚Glück’ – was immer es in seiner Auslegung auch bedeutet – als primärem Grundrecht

in einer europäischen Verfassung ist für mich „inconceivable“ = undenkbar,

unvorstellbar. „Success“, ein furchtbares Wort in der Tragweite seiner (negativen)

Bedeutung!

Allerdings muss man dem Amerikaner zugute halten, dass er Sinn und Zweck seines

persönlich erworbenen Reichtums glaubensgerecht interpretiert. Wenn der Reichtum

eines Menschen die Manifestation der Gnade Gottes an diesem ist, dann hat er dieses

Geschenk auch anteilig weiterzureichen an die Mitmenschen seiner Gemeinschaft, aus

der heraus er lebt und auf die er angewiesen ist. Gott reicht seine Gnade dem

Menschen nicht, damit er diese egoistisch, sondern altruistisch nutzt. Diese selbstlose

Liebe, die nicht auf dem römischen Grundsatz des „Do(,) ut des“ [= Ich gebe, damit

auch du gibst (als Gegenleistung für meine)] basiert, ist die des Herrn. Das Neue

Testament bezeichnet diese Liebe als agápä (ἀγάπη), ein Hergeben aus freien

Stücken, ohne involviertes Gewinnstreben. Es ist diese Wurzel neutestamentlichen

Denkens, das den Amerikaner der „wasp“-Kategorie[20] veranlasst, die Gemeinschaft

an seinem Wohlstand partizipieren zu lassen. So leben in den USA ganze öffentliche

Einrichtungen wie Bibliotheken, Schulen, Kindergärten, Museen, Universitäten und

deren Colleges aus Stiftungen von privater Hand. Das Spenden, Sponsern usw. wird

hier großgeschrieben. Letzten Endes kommt diese Haltung, diese Einstellung einer

gesamten Nation zugute, im ‚Rück-Schwapp’ so mancher Schenkung auch dem

Übereigner derselben.

Diese Kultur des uneigennützigen Gebens fehlt bei uns noch ein wenig. Sie ist

unserem ganzen Wesen nicht verhaftet, da nicht Bestandteil unserer Tradition,

nichts historisch Gewachsenes. Wir täten freilich besser daran, würden wir uns

die calvinistisch geprägten Amerikaner in diesem Punkte zum Vorbild nehmen.

Dann liefe auch bei uns im Staate so manches besser, und dies auf dem Prinzip

der Freiwilligkeit, nicht dem staatsverordneter ‚Zwangsabgaben’, die immer wieder

zu öffentlichem Ärgernis führen.

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!“ Diese Worte aus einem Gedicht Goethes

kennzeichnen bis zu einem gewissen Grade den Lambrechter Unternehmer im

Textilgewerbe, Johann Jakob Marx sen. Den Studien Winschuhs zufolge soll er wie

ein Grandseigneur sehr generös gehandelt haben, indem er in den kapitalbedürftigen

Jahren des wirtschaftlichen Umschwungs - von 1817 bis 1828 – als freigebiger

Bankier auftrat und zahlreichen Personen Geld lieh, und zwar nicht nur solchen aus

dem Kreise seiner Verwandtschaft. Allem Anschein nach verlangte er hierfür keine

Zinsen.[21] Das war mehr als die noble Geste eines Wohltäters. Darin kann man

Ansätze gemeinnütziger Denkweise erblicken, Ansätze, die sich mit dem Idealbild

zu Hilfs- und Aufopferungsbereitschaft aus calvinistischer Glaubensüberzeugung

decken.

Ein weiterer Aspekt als Folgeerscheinung aus der Neubesiedelung Lambrechts durch

zahlreiche Wallonen gegen Ende des 16. Jahrhunderts sollte nicht unbeachtet bleiben.

So sollte man sich nicht der Frage verschließen, wie es zum Zeitpunkt der

Antragstellung auf Zusammenschluss beider Gemeinden im Jahre 1838 um die

konfessionellen Verhältnisse in beiden Ortschaften, die de facto längst

zusammengewachsen waren und politisch wie wirtschaftlich eine Einheit bildeten,

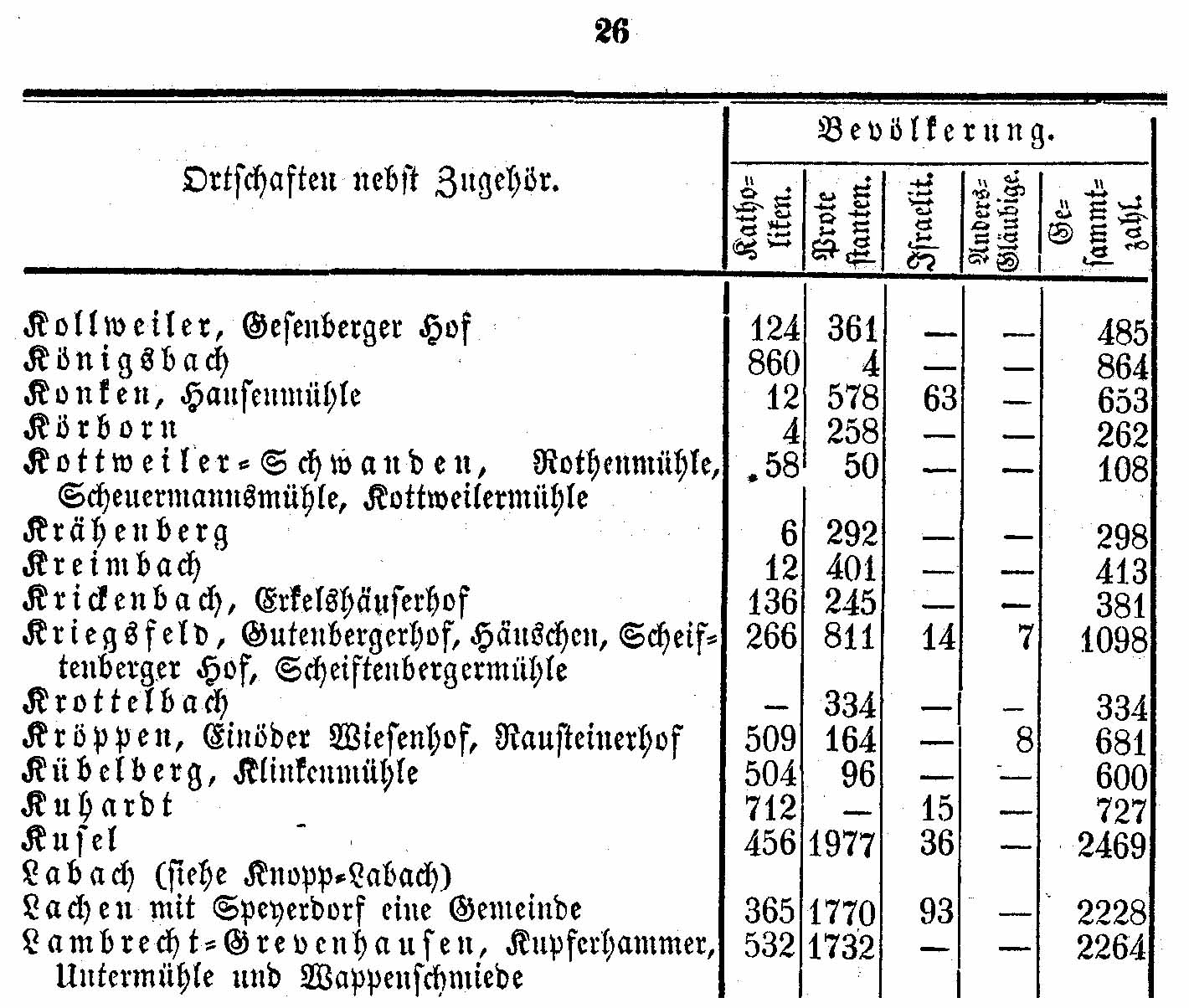

bestellt war. Wie eine amtlich geführte Statistik des Königlich Bayerischen

Regierungsbezirks der Pfalz aus dem Jahre 1851 ersehen lässt[22], betrug der Anteil

der „Protestanten“ in der seit 1839 vereinten, neuen Gemeinde

„Lambrecht-Grevenhausen“ genau 76,50 Prozent, machte also gut drei Viertel der

Gesamtbevölkerung aus (1732 von insgesamt 2264 Einwohnern). Lässt sich aus

diesem Zahlenverhältnis rückwirkend schließen, wenn auch nur mit einiger

Berechtigung, dass beim überwiegenden Teil der Bevölkerung um 1838 womöglich

kein oder nur wenig Interesse an der Wiedereinführung des alten, vollen Namens

„St. Lambrecht-Grevenhausen“ bestand? Wie wir aus dem geschichtlichen Werdegang

Lambrechts seit Ansiedlung der Wallonen verbrieft wissen, störten sich die

protestantischen Wallonen am Beiwort „Sanct“ im Namen ihres neuen Heimatortes

nicht, machten auch nie den Versuch es via förmliche Antragstellung an die Universität

zu Heidelberg und den Kurfürsten der Pfalz abzuschaffen, sich dieses „Heiligenscheins“

zu entledigen, da es den Grundrichtlinien ihres religiösen Glaubens widersprach. Im

Gegenteil, sie verhielten sich sehr tolerant gegenüber andern Glaubensrichtungen und

praktizierten schon damals das, was man heute unter „friedlicher Koexistenz“ in einer

multi-ethnischen Gesellschaft versteht. Andererseits waren sie mit Sicherheit nicht

darauf erpicht, den einmal säkularisierten Namen Lambrechts wieder zu ‚sakralisieren’.

Umgekehrt bzw. in Ergänzung dessen ist uns kein Umstand bekannt, der erkennen

ließe, dass im nicht von den Wallonen besiedelten, katholisch verbliebenen Ortsteil

von Grevenhausen die dortige Bevölkerung ein solches Begehren an die zuständige(n)

Behörde(n) gerichtet hätte.

Lambrecht-Grevenhausen im Jahre 1851 –

Pfälzische Landesbibliothek, Speyer

3) Bei der Beurteilung der Frage, weshalb aus „St. Lambrecht“ über den Zeitraum weniger

Jahrzehnte (circa 1800 – 1830) „Lambrecht“ wurde, darf man eines nicht übersehen.

Parallel zur unaufhaltsam sich weiterentwickelnden Industriegesellschaft verlief auf dem

Höhepunkt des Zeitalters der Aufklärung die Französische Revolution (1789 –

1795/99). Beide Momente, beide Phänomene haben sich in ihrer Rationalität

wechselseitig beeinflusst, befruchtet. Hand in Hand mit dem pragmatischen Fortschritt

auf dem Gebiet der Technik ging die Ausreifung ideeller Grundwerte, die bis auf den

heutigen Tag die Basislinien einer jeden Demokratie westlicher Prägung determinieren.

Innerhalb eines knappen Jahrzehnts legte die Französische Revolution

Werte / Erkenntnisse auf den Tisch, die zusammen mit den technischen Erfindungen

die Gesellschaft nachhaltig revolutionierten. Und ‚revolutionieren’ heißt im Klartext die

gesamte Gesellschaft in ihrer Denkhaltung, sozialen Struktur, Produktions- und

Lebensweise völlig umkrempeln. Im Kernansatz all der Gedanken aus der

Französischen Revolution wurde die emotionale Seite des Menschen, sein Bedürfnis

nach „Heil“, wie es nur in religiöser Überzeugung zu erreichen ist, durch den Glauben

an die Vernunft ersetzt, wie wenn mit purer Logik alle Fragen des Menschen zu lösen

wären, es also keines Glaubens mehr bedürfe. Im Vordergrund, quasi alle andern

Gedanken subsumierend, des als neu propagierten Gedankenguts steht die

Forderung nach Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung des Individuums.

Das Zeitalter des Egoismus war damit unweigerlich geboren. Unser ganzes

Verfassungsdenken ist auf diesem Grundsatz ausgerichtet. Alle Staatsorgane, alles

Gesetzeswerk, über das sich das Leben in einem Staat vollzieht, hat vorrangig, ja

exklusiv die freie Entfaltung des Menschen, seine Selbstfindung, individuelle

Verwirklichung zum Ziel. Die Rahmenbedingungen hierzu geben ‚Staat’ und Bürger

durch einen ‚Gesellschaftsvertrag’, in welchem die Bürger das Monopol zur

Gewaltanwendung, sofern erforderlich, dem ‚Staat’ übertragen und selbst nur

noch eine ‚Zivilgesellschaft’ bilden mit ausschließlichen ‚Zivilrechten’, das ‚Strafrecht’

also dem ‚Staat’ überlassen. Offenbar hat diese ‚Utopie’ als Glaubensersatz – die

Grundrechte sind an die Stelle der Evangelien gerückt - bis jetzt zur Zufriedenheit

vieler, aber eben nicht aller Bürger funktioniert.

Und hier nun die Säulen der neuen ‚Wahrheit’, die meines Erachtens zur

‚Entsakralisierung’ Lambrechts, seinem Namenswandel, mit beigetragen haben.

Napoleon, der nicht nur auf dem Sektor der Feldherrenkunst ein Genie war, sondern

auch auf dem Gebiet der Justiz – wollte er doch durch das Mittel der Rechtsgleichheit

die so unterschiedlichen Territorien / Bevölkerungen des Empire

zusammenhalten/vereinen – ließ die folgenden Grundwerte in ein ‚Bürgerliches

Gesetzbuch’ kodifizieren, das unter der Bezeichnung „Code civil“ alias „Code Napoléon“

überall in Europa bekannt wurde und in deutschen Landen bis zur Entstehung und

Einführung des „BGB“ im Jahre 1896 (in Kraft erst ab 1900) vielerorts als Vorbild,

Grundlage neuen Rechtsdenkens diente:

a) Recht auf Eigentum –

Auch Frauen sind ab nun erbberechtigt.

Die Besitzstandsgesellschaft nimmt ihren Lauf.

b) Gewerbefreiheit –

Diese bildet den Grundpfeiler für eine freie Marktwirtschaft, in der Angebot und Nachfrage die Marktverhältnisse regeln. Die Zunftordnung, die das wirtschaftliche, soziale und politische Mitbestimmungsrecht im Leben einer Stadt des Hoch- und Spätmittelalters prägte, war nun endgültig ad acta gelegt. Sie hatte jede Konkurrenz ausgeschaltet, insofern sie das Monopol für den Absatz der Ware ihres Gewerbes, das nur Zunftangehörige ausüben durften, innehatte. Im Gegenzug zur Freiheit von jeglicher Konkurrenz im Ort versprach sie qualitativ gleich bleibende Ware bei stabilen Preisen. Bei fehlendem Konkurrenzdenken und Absatzmärkten außerhalb der Stadt mangelte es an innovativen Ideen und Erfindungen, die für einen Fortschritt in der Produktionsweise des jeweiligen Gewerbes hätten sorgen können. Erst mit dem Zeitalter der Entdeckungen neuer Seewege, dem verstärkten Aufkommen des Überseehandels war die Zunftgesellschaft nicht mehr zu halten. Den Schlussstrich unter diese Ordnung setzte Napoleon, der sich als Vollender der Französischen Revolution feiern ließ. Vollender in doppeltem Sinne: Mit dem Staatsstreich von 1799 beendete er die Revolution, indem er a) die Herrschaft des seit 1795 regierenden Direktoriums, eines fünfköpfigen Gremiums, aufhob, b) das Gedankengut aus der Französischen Revolution in die Tat umsetzte und mittels derzu recht nach ihm benannten Gesetzessammlung, des Code Napoléon, perfektionierte.

c) Trennung von Staat und Kirche –

offenbar werdend an:

- der Einführung der Zivilehe

Mit der allein standesamtlich anerkannten Eheschließung

entwickelt sich auch das Einwohnermeldeamt. Geburts-

und Sterberegister werden nur noch staatlicherseits geführt.

Was vertragsrechtlich zustande gekommen ist, kann jetzt auch vertragsrechtlich

getrennt werden. Ehen können nun geschieden werden, im Gegensatz zur

Auffassung der Kirche, die sich auf das neutestamentliche Gebot beruft:

„ (So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Fleisch.) Was nun Gott zusammengefügt

hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“ (Mt. 19,6)

Aus dem Eigentumsrecht folgt, dass auch Menschen wie Sachen behandelt

werden. Sie sind wie ein Stück Eigentum veräußerbar, austauschbar.

Das ‚Heilige’, weil von Gott Beschützte, etwas, vor dem wir in dem andern Respekt,

ja Ehrfurcht hatten, ist mit diesem Sachrecht, der Versachlichung menschlicher

Werte verschwunden.

Hat uns das ‚glücklicher’ gemacht – was immer wir unter ‚Glück’ verstehen mögen?

- die Aufsicht über Schulen, Universitäten usw. wird dem Staat unterstellt.

Die Erziehung (+ Bildungsvermittlung) von Kindern, Jugendlichen (wie auch

Erwachsenen) wird nun in die Hände des Staates übertragen. Unterrichtserteilende

Geistliche können nun verbeamtet werden und haben dem Staat gegenüber den

Gehorsamseid zu leisten.

Alle LehrerInnen haben sich in Erfüllung ihres Unterrichtsauftrags an die Maßgaben

des Staates zu halten, so z. B. an die Inhalte der Lehrpläne der von ihnen erteilten

Unterrichtsfächer (inklusive der Bildungsstandards heute), ganze Schulordnungen

und sonstige Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Erziehung wird nicht mehr als die seelsorgerliche Aufgabe der Kirchengemeinde

angesehen. Sie wird zum fürsorglich ausgelegten Instrument des Staates. Natürlich

möchte niemand manipulieren oder gar indoktrinieren oder ideologisieren. Nur, sind

wir, die wir doch den Staat ausmachen, von Spuren solcher Vorwürfe /

Befürchtungen tatsächlich befreit? Sind wir in allen Dialogen und Diskursen, die wir

führen, felsenfest immun gegen diese Gefahr? Und noch eins: Vermag der Staat als

überkonfessionelle Vermittlungsinstitution die Aufgabe neutraler Wertevermittlung

besser zu übernehmen als die Kirche(n)?

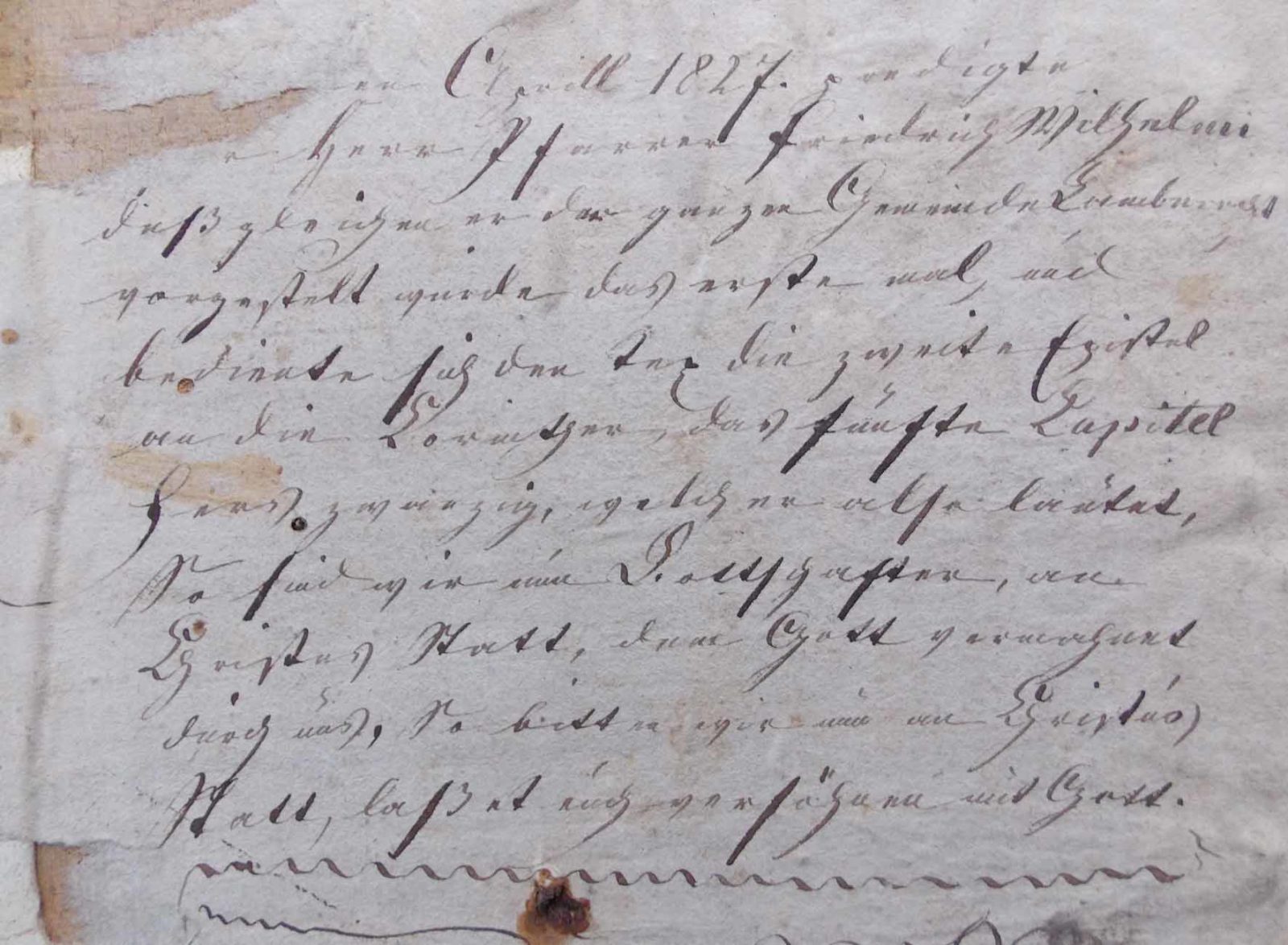

Ein weiterer Indiz ganz anderer Art, ein Indiz, den ich inzwischen für sehr bedeutsam halte, vor gut vier Jahren aber noch nicht so recht zu deuten wusste, weist ebenfalls in Richtung meiner aufgestellten These, ja hilft mir diese förmlich zu untermauern. Es handelt sich um eine Eintragung in meine Luther-Bibel aus dem Jahre 1769, die meiner ersten Interpretation zufolge recht atypisch neben all den andern dort handschriftlich vorgenommenen Vermerken hervorsticht. Im Unterschied, ja Gegensatz zu all den Aufzeichnungen, die zur Ortsangabe „St. Lambrecht“ auch mit exaktem Datum aus den Jahren 1821 bis 1827 versehen sind, enthält diese ‚Widmung’, die den Amtsantritt des neuen Pfarrers in seiner protestantischen Kirchengemeinde würdigt, nur noch den Namen „Lambrecht“. Zwar ist diese Angabe ohne Datum, doch ist anzunehmen, dass sie zeitgleich bzw. zeitnah zu dem Ereignis vorgenommen wurde, also im April 1827.

Hier die Transkription dieser Eintragung, Zeile für Zeile:

Im Aprill [sic]1827 predigte

Herr Pfarrer Friedrich Wilhelm[,]

desgleichen er der ganzen Gemeinde Lambrecht

vorgestellt wurde[,] das erste mal [sic]

und bediente sich den Text die zweite Epistel

an die Corinther, das fünfte Capitel

Vers zwanzig, welcher also lautet,

So sind wir nun Botschafter an

Christus Statt, denn Gott vermahnt

durch uns. So bitten wir nun an Christus’

Statt, lasset euch versöhnen mit Gott.

Wie ist diese von der ‚Norm’ abweichende Namensschwundform zu verstehen? Ist sie aus Nachlässigkeit dem Verfasser unterlaufen, also rein versehentlich? Oder deutet sie auf realitätskonforme Züge aus einer längst zur Praxis gewordenen neuen Namensschreibung des Ortes Lambrecht hin? Mit einem Schlage wird mir klar, weil deutlich vor Augen geführt, dass sich in dieser Zeit der frühen Industrialisierung Lambrechts der in französischer Besatzungszeit säkularisierte Name Lambrechts mehr und mehr verfestigte und der ungekürzte Name „St. Lambrecht“ schließlich völlig außer Gebrauch geriet. So gesehen ist das Jahr 1827 ein ‚breaking point’, ein Scheitelpunkt, an dem sich eine Wende vollzog in der Namensgeschichte Lambrechts.

In summa:

Von all den aufgezeigten Gründen, die unabweisbar ineinander greifen, sich in ihrer Wechselwirkung gegenseitig verstärken bis sie schließlich ein unentwirrbares ‚Ganzes’ formen, halte ich den der frühen Industrialisierung für ausschlaggebend, was den Namensschwund Lambrechts anbetrifft.

Nachdem in Lambrecht das industriebeherrschende Zeitalter unverkennbar in eine Abschwung-, ja Umschwungphase getreten ist, Mischformen einer neuen Gewerbe- und Erwerbskultur an seiner Statt Einzug gehalten haben, ist eine Dämmerstunde heraufgezogen, die viele Bürger über die alten Werte, organisch erwachsen aus der eigenen Lokalhistorie, nachdenken lässt. So z.B. über den Wert des überlieferten Namens ‚St. Lambrecht’ im Sinne einer Neuorientierung und Werteausrichtung nicht nur für Lambrecht, sondern in seiner Gesamtauswirkung auch auf den Titel der Verbandsgemeinde mit Sitz in Lambrecht. Natürlich bin ich mir darüber im Klaren, dass diese Frage eine kontrovers offene ist und als solche in ihrem Für und Wider nach wie vor diskutiert werden sollte.

Mit Blick auf die lange, wechselvolle, nicht immer glückhaft verlaufene Vergangenheit Lambrechts, überkommt mich etwas Wehmut, verbunden mit einer Sehnsucht, die mich nach einer Renaissance seines guten alten Namens, dieses zugleich schön wie vor schlichter Bescheidenheit klingenden ‚St. Lambrechts’ verlangen lässt.

Man möge mir daher verzeihen, wenn ich vorliegende Untersuchung, die hoffentlich etwas Licht in das Dunkel der Namensgeschichte Lambrechts bringt, mit dem frommen Wunsch schließe:

‚St. Lambrecht’ in der Pfalz, Gott erhalt’s.

[1] Die Tatsache, dass der uns urkundlich erhaltene Text selbst nur von einem

„Gemeinderate“ spricht, lässt darauf schließen, dass zu dem Zeitpunkt der

Antragstellung im Jahre 1838 de facto nur noch ein Gemeinderat existierte,

in dem die Mandatsträger beider Gemeinden vertreten waren. Offensichtlich

waren beide Gemeinden in ihrer praktischen Lebensführung längst zu einer

Gemeinde verschmolzen.

[2] a) dem Landcommissariat Neustadt, b) der Königl. Bayerischen Regierung in Speyer,

c) dem ‚Gemeinderat’ der Ortschaften Lambrecht und Grevenhausen, der mit

Beschluss vom 27. Mai 1838, zeitnah zum Jahrestag der Bayerischen Verfassung

vom 26.05.1818 sowie sicherlich auch im Gedenken und in Erinnerung an das

Hambacher Fest vom 27. Mai 1832, die Vereinigung beider Ortschaften beantragt hat

[3] siehe Abbildung Nr. 2 meines Beitrags „Die ‚Odyssee’ …, Teil II“

[4] Königlich Bayerisches Amts- und Intelligenzblatt für die Pfalz, Jahrgang 1843,

Speyer, S.274

[5] Königl. Bayer. Amtsblatt a.a.O., S.XIII, in: „Außerordentliche Beilage zu Nro 59,

nach S.450

[6] Königl. Bayerisches Kreis-Amtsblatt der Pfalz, Jahrgang 1860, Speyer, in:

Außerordentliche Beilage zu Nro 8 des Kreis-Amtsblattes der Pfalz vom Jahre 1860,

Schematismus des ärztlichen Personales in der Pfalz am Schlusse des Jahres 1859,

I. Schematismus Sämmtlicher Civilärzte, S.XI/XII. nach S.139/140

[7] in welche die Pfalz als 8. Regierungsbezirk Bayerns erst 1830 aufgenommen wurde

[8] Den Angaben Winschuhs zufolge bestand der Vorteil einer Spinnmaschine darin, dass

im Unterschied zum handbetriebenen Spinnrad mit nur einer Spindel nun 60 Spindeln

‚arbeiteten’ (+ schneller) und diese Maschine von einer Person bedient, die

Produktion an Garn damit um 1000 bis 1500 Prozent gesteigert werden konnte.

J. Winschuh, Festschrift zu: J. J. Marx Lambrecht, 350 Jahre Tuchmacher, M 1585,

Lambrecht 1937, S.80f.

[9] So Friedrich Bühler, Die Entwicklung der Tuchindustrie in Lambrecht, erschienen in der

Reihe: Wirtschafts- und Verwaltungsstudien mit besonderer Berücksichtigung

Bayerns, Bd. 50, Leipzig 1914, S.63

Anmerkung hierzu: Diese Arbeit ist eine Würzburger Dissertation aus dem Jahre 1911.

Sie diente Philipp Karch (Neidenfelser Heimathistoriker) wie auch

J. Winschuh als nicht von der Hand zu weisende Grundlage ihrer

Monographien zu diesem Thema.

[10] J. Winschuh, Festschrift zu: J. J. Marx Lambrecht a. a. O., S.81

[11] Im Rahmen dieser Arbeit ist es mir nur möglich, in elementaren Grundrissen auf die

Notlage vieler Menschen jener Jahre des Umbruchs ins Maschinenzeitalter

hinzuweisen. Eine diversifizierende Darstellung der kettenartigen Verknüpfung von

Ursache und Wirkung im Einzelnen würde zu weit führen. Im Kontext dieses Punktes

sei es mir freilich noch gestattet, die Aufmerksamkeit des Lesers auf die historische

Tatsache zu lenken, dass es deutschlandweit, d. h. überall, wo sich die Industrie in

ihren verschiedenen Branchen verstärkt entwickelte, zu Revolten gegen ihr neues

Schicksal aufbegehrender Arbeiter kam, wie z. B. dem der „Maschinenstürmer“ oder

dem der Weber in Schlesien.

[12] Siehe Festschrift zu: J. J. Marx Lambrecht a. a. O., S.82 u. 90

[13] Vgl. Friedrich Bühler, Die Tuchindustrie in Lambrecht a. a. O., S.65f.

[14] Hierin divergieren Bühler und Winschuh. Während Bühler (a. a. O., S. 65) für die

Installierung dieser ‚Maschine’ das Jahr 1832 geltend macht, verlegt Winschuh

(a. a. O., S.81) den Bau der Spinnerei bereits in das Jahr 1829.

[15] Siehe Friedrich Bühler, Die Tuchindustrie in Lambrecht a. a. O., S.65

[16] Siehe Friedrich Bühler, Die Tuchindustrie in Lambrecht a. a. O., S.66

[17] Vgl. Friedrich Bühler, Die Tuchindustrie in Lambrecht a. a. O., S.2f.

[18] Vgl. Friedrich Bühler, Die Tuchindustrie in Lambrecht a. a. O., S.3ff.

[19] Vgl. Max Webers erstmals 1905 erschienenen Aufsatz „Die protestantische Ethik

und der Geist des Kapitalismus“, in welchem er das Selbstverständnis der Calvinisten

als Wurzel der modernen Leistungsgesellschaft und des Fortschrittsglaubens

ansieht.

[20] ‚wasp’ ist das Akronym für ‚white, Anglo-Saxon, Puritan’. Nur einer Person solcher

Abstammung bzw. Herkunft war der Aufstieg in eine führende Position der

amerikanischen Gesellschaft (+ damit der Eintritt in das Establishment dieser Nation)

gesichert. Die katholischen Kennedys sind hierzu eine Ausnahme.

Und Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel.

[21] J. Winschuh, Festschrift zu: J. J. Marx Lambrecht a. a. O., S.76

So soll allein Peter Strauch, der wohl mit dem Besitzer der Luther-Bibel aus dem

Jahre 1769 identisch ist und dessen handschriftlichen Einträge in diese Bibel ich in

meinem ersten Artikel zu dieser Reihe untersucht habe, im Jahre 1828 vierhundert

Gulden erhalten haben, eine stattliche, stolze Summe an Geld, bedenkt man, dass

der monatliche Verdienst eines einfachen Soldaten im bayerischen Militärdienst

damals 2¼, der eines Oberleutnants 36 Gulden betrug.

[22] Verzeichniß der Beamten und Angestellten im Staats- und Gemeindedienst des

Königlich Bayerischen Regierungsbezirkes der Pfalz, nach dem Activitätsstande

vom 1. Februar 1851, nebst einer Gemeindestatistik der Pfalz, Speyer 1851,

Anhang: I. Gemeinden des Kreises und deren Annexen mit ihrer Seelenzahl

und politischen Eintheilung, 7*, S.26